CATEYE(キャットアイ)の自転車ライトを使っている人は多いのではないだろうか。

私もその一人だ。

小学校の頃、初めてGIANTのマウンテンバイクを親に買ってもらったときも、キャットアイの自転車ライトを使っていた。

そして、社会人になり、オッサンなった今も、キャットアイの自転車ライトを使っている。

そんな中、初めてキャットアイの自転車ライトが故障で点灯しなくなった。

Webで同様の症状が無いかを徘徊していると、どうやら3年くらいで点灯しなくなる故障は多いようだ。

という訳で、キャットアイの自転車ライトを分解して、故障修理できたので、その模様をレポートしたいと思う。

私のキャットアイ LEDライトは、HL-EL140だが、HL-EL130、HL-EL135、HL-EL145も同じ形のライトなので、同様にして故障修理ができると思う。

キャットアイの自転車ライトの分解

まずは、電池を取り外す。

そして、このLEDライト部の透明なカバーをがんばって外す。

この透明部分のカバーを外すのがけっこう難しい。

コツは、透明のカバー部分を下記のように捻って隙間を作ることだ。

できた隙間に、マイナスドライバーなどを入れて、ギコギコとテコの原理で少しずつ外していくと良い。

両サイドにツメがあり、この爪が外れると、スポッと外すことができる。

こんな感じだ。

ツメを外すことができれば、LEDの照射方向に向けて、透明カバーは外れる。

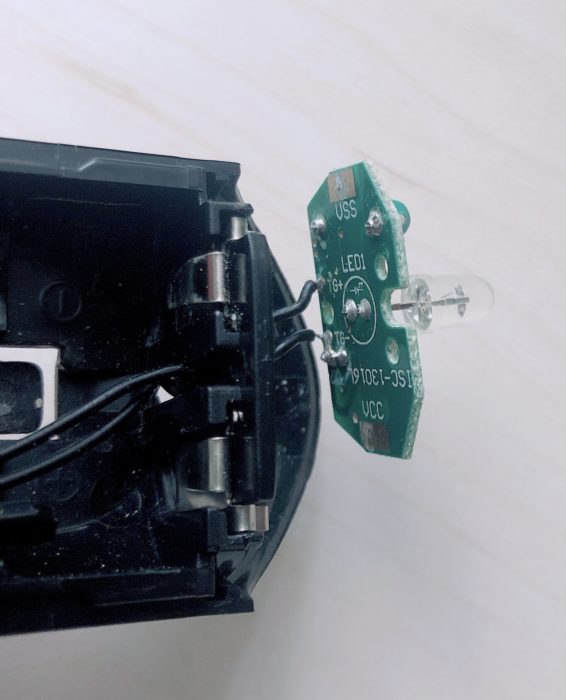

これが、LEDに電力を供給し、また「点灯/点滅」を制御するための回路だ。

よく見ると、浸水したような後がある。

ちなみに、このLEDライトは、構造をよく見てみると分かるが、防水に対応していない。

防水に対応していないが、進行方向に対して水平に設置すると、雨水がボディー部に入らないように工夫されているが、下記図のように電池2つが重なるように横に立ててしまうと、穴から浸水してしまうようだ。

この浸水が原因で、ハンダ部分が劣化して、接触不良を起こしていたようだ。

また、電池端子と下記回路を接続するVSS/VCCと書いた端子も錆びている可能性があるので、ここも接点復活剤などをスプレーして、磨いておくと良さそうだ。

再ハンダをすれば直りそうだということが分かったので、基板にハンダをしやすいように、ケーブル処理を行う。

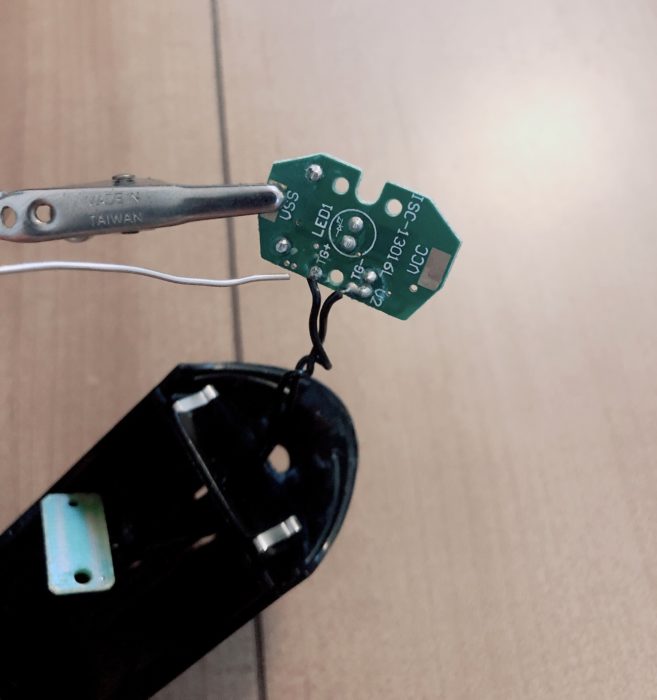

LEDが載った基板と、電池のお尻側のスイッチとの間は、2本のケーブルで接続されており、このケーブルの長さが短く、LED基板が自由に動かないようになっている。

ケーブルにゆとりをもたせて、LED基板を可動できるようにするために、お尻側のスイッチ基板を外す。

お尻側(スイッチ側)の基板を外せば、こんなふうにケーブルにゆとりをもたせることができるようになる。

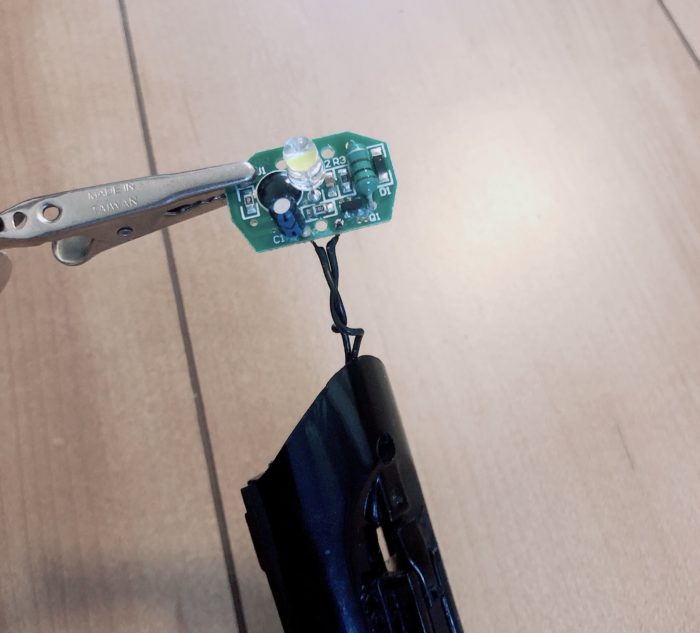

LED基板が自由に動くようになったら、ハンダ不良箇所をよく確認する。

このケーブルを基板に留めている部分に若干浸水したようで、ハンダが錆びというか侵食されている感じがあった。

なので、ここのハンダを溶かして、再度ハンダ付けする。

LEDが付いている方の基板面も一応チェックしておく。

こっちは問題なさそう。

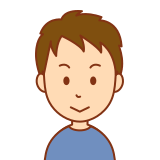

さて、分解していた基板を元に戻して、電池をはめて、いざスイッチON!

たのむ!点灯してくれ!!

さて、結果は!?

ピカーー!!!

嬉しい。見事に故障修理により、復活させることができた。

もう二度と浸水しないように、セロファンテープやホットボンドで、穴という穴を埋めておいた。

これで再度故障することは無いと信じたい。

1500円も出せば変えるキャットアイの自転車ライトを、わざわざハンダゴテまで出動させて故障修理するか!?という話もあると思うが、直せるものはぜひ直して長く使って欲しいと思う。

自分で修理した機器は、その後の愛着も増しますし。

コメント